जलमण्डल

सागरीय उच्चावच -

पृथ्वी पर जल व थल का असमान वितरण है। स्थल की भाँति जलमण्डल में भी उच्चावच विद्यमान है। सागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। स्थलीय उच्च भाग की औसत ऊँचाई 480 मी. है। इस उच्चावच को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है।

1. महाद्वीपीय मग्नतट

2. महाद्वीपीय मग्नढाल

3. गंभीर सागरीय मैदान

4. महासागरीय गर्त

महाद्वीपीय मग्नतट -

महाद्वीपों के किनारे मन्द ढाल वाले भू-भाग जो जल से प्लावित रहता है तथा जिस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम होती है। मग्न तट की चौड़ाई में विभिन्नता है। इसका निर्माण सागरीय तरंगों की अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक प्रक्रिया द्वारा तटीय क्षेत्रों के धँसाव के कारण होती है। सागरों के कुल क्षेत्रफल का 7.5 प्रतिशत भाग मग्न तट है।

महाद्वीपीय ढाल -

महाद्वीपीय मग्नतट के छोर पर ढाल कुछ तीव्र हो जाता है। यह ढाल 2 से 5 डिग्री तक होता है। यह तीव्र ढाल, जो समुद्री जलस्तर से लगभग 3,660 मी. की गहराई तक जाती है, महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। यह महाद्वीपीय ढाल मग्नतट तथा महासागरीय नितल के बीच की कड़ी है।

ये महाद्वीपीय ढाल पाँच प्रकार के होते हैं।

1. अधिक तीव्र ढाल, जिनके धरातल केनियन के रूप में कटे होते हैं।

2. मन ढाल, जिस पर लम्बी-लम्बी पहाड़ियाँ तथा बेसिनें होती हैं।

3. भ्रंशित ढाल।

4. सीढ़ी नुमा ढाल।

5. समुद्री पर्वतीय ढाल।

नितल मैदान या गहरे सागरीय मैदान -

महाद्वीपीय उत्थान के बाद महासागर का गहरा तल होता है जिसे नितल मैदान कहते हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये महासागरीय क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये सभी महासागरों में तथा कुछ समुद्रों में भी पाये जाते हैं। ये लगभग समतल होते हैं।

महासागरीय गर्त -

ये गर्त सागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जिनका तल महासागरों के औसत नितल से काफी गहरा होता है। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्रढाल वाले पतले और गहरे अवनमन को खाई या गर्त कहते हैं। ये गर्त सामान्यत: 5,520 मीटर-गहरे होते हैं और महासागरों के नितल के छोर पर स्थित होते हैं। प्रशांत महासागर की खाइयों में गुआम द्वीप माला के समीप मेरिआना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी औसत गहराई लगभग 11 किमी है।

महासागरीय जल में लवणता -

महासागरीय के जल के कुल नमक की मात्रा का योग सागरीय जल का खारापन कहलाता है। महासागरों में नमक की मात्रा उन सभी घुले हुए पदार्थों से प्राप्त होती है। नदियों द्वारा लवण के कण निरन्तर पहुँच रहे हैं7 जल तो वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जलवाष्प बनकर पुन: वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। लवण की मात्रा सागर में रह जाती है।

सागरों में लवण की मात्रा तथा संरचना -

1884 में डिटमार के चैलेन्जर अन्वेषण अभियान द्वारा महासागरों में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया गया है। जिनमें से 7 मुख्य लवण निम्नलिखित है।

नमक | कुल लवणों का प्रतिशत |

सोडियम क्लोराइड | 77.8 |

मैग्नीशियम क्लोराइड | 10.9 |

मैग्नीशियम ब्रोमाइड | 4.7 |

मैग्नीशियम सल्फेट | 3.6 |

पोटेशियम सल्फेट | 2.5 |

कैल्सियम सल्फेट | 0.3 |

कैल्सियम कार्बोनेट | 0.2 |

कुल लवण मात्रा | 100.0 |

- महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है जबकि नदियों के जल में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है।

- विभिन्न सागरों की औसत लवणता 33 - 37%0 के मध्य रहती है। जबकि महासागरो की औसत लवणता 35%0 होती है।

सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक -

महासागरों, सागरों तथा झीलों को लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रण कारक कहते हें। यह कारक निम्नलिखित है।

1. वाष्पीकरण

2. वर्षा

3. नदी के जल का आगमन

4. पवन

5. सागरीय

6. धारायें

7. लहरें प्रमुख हैं।

लवणता का वितरण -

सामान्यत: भुमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता कम होती जाती है। इसका मतलब भुमध्य रेखा पर लवणता सर्वाधिक होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि भुमध्य रेखा पर वाष्पीकरण तो सर्वाधिक होता है परंतु वर्षा भी अधिक होती है। महासागरों की औसत लवणता 35%0 होती है जबकि सागरों की लवणता में अंतर पाए जाते हैं।

1. सामान्य से अधिक लवण्मा वाले प्रदेश

यहाँ औसत लवण्ता 37%0 से 41%0 तक पायीजाती है

- लाल सागर 37-41%0

- फारस की खाड़ी 37-38%0

- रूम सागर 37-39%0

2. सामान्य लवणता वाले प्रदेश

- कैरेबियन सागर 35.36%0

- बास जलडमरूमध्य 35.5%0

- कैलिफोर्निया की खाड़ी 35-5%0

3. सामान्य के कम लवणता वाले प्रदेश

- आर्कटिक सागर - बेरिग सागर

- चीन सागर - उ. आस्ट्रेलिया

- हडसन की खाड़ी - बाल्टिक सागर

- सेंट लारेन्स की खाड़ी - इंगलिश चैनल

- उत्तरी सागर - जापान सागर

- ओखोटक सागर - अण्डमान सागर

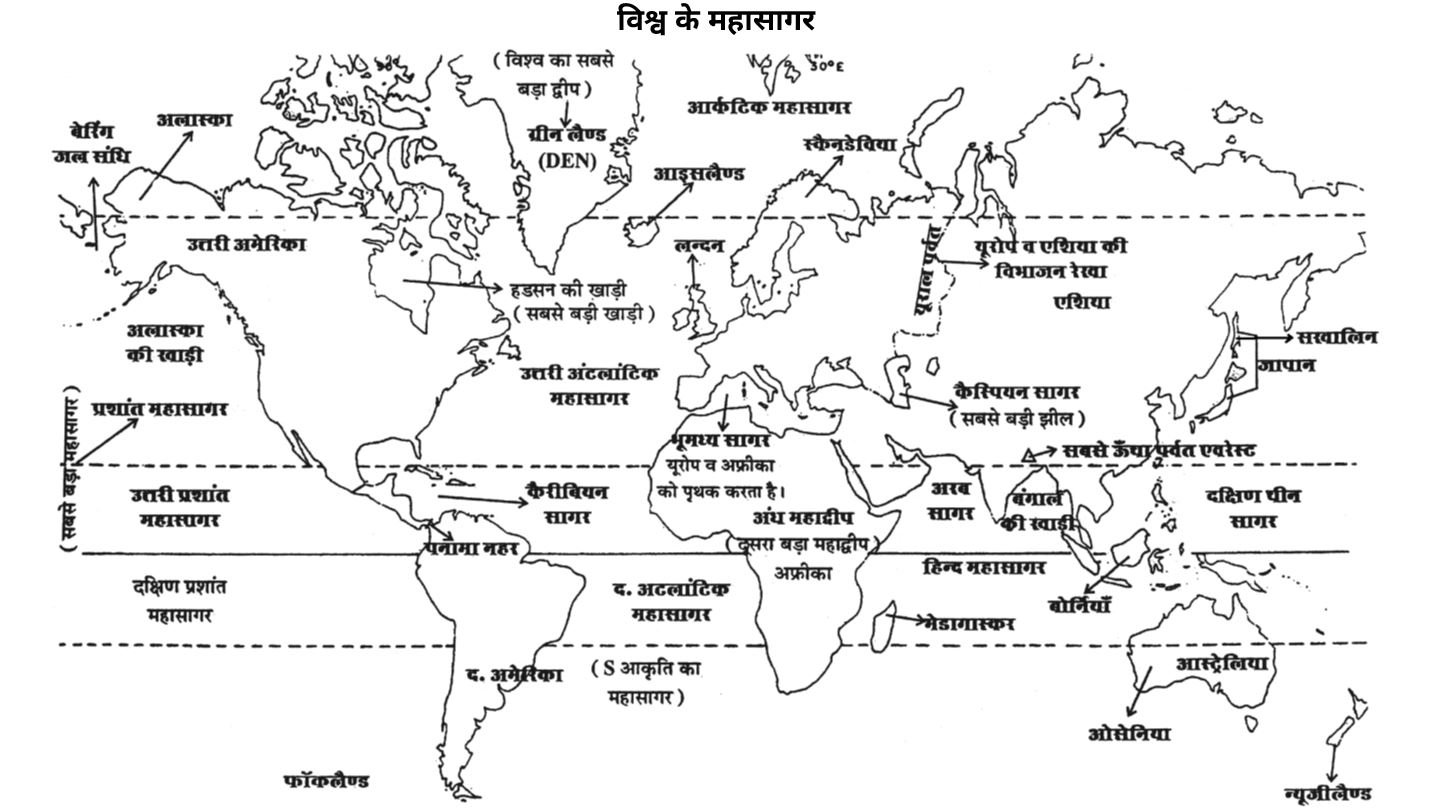

विश्व के महासागर

चार महासागर है-

1. प्रशान्त महासागर 2. अटलांटिक महासागर

3. हिन्द महासागर 4. आर्कटिक महासागर

(दक्षिणी महासागर यह प्रशान्त, अटलांटिक व हिन्द तीनों महासागरों का सम्मिलित रूप है।)

क्षेत्रफल के अनुसार महासागर

1. प्रशान्त महासागर (165 Milion km2) 16.5 करोड़ वर्ग किमी.

2. अटलांटिक महासागर (82 Milion km2) 8.2 करोड़ वर्ग किमी.

3. हिन्द महासागर (74 Milion km2) 7.4 करोड़ वर्ग किमी.

4. आर्कटिक महासागर (14 Milion km2) 1.4 करोड़ वर्ग किमी.

गहराई के अनुसार महासागर

1. प्रशान्त महासागर - मेरियाना गर्त (11,033 मीटर)

2. अटलांटिक महासागर- पोर्टोरिको गर्त (9,381 मीटर)

3. हिन्द महासागर - सुंडा गर्त (8047 मीटर)

1. प्रशांत महासागर

यह महासागर संपूर्ण पृथ्वी के लगभग एक-तिहाई भू-भाग पर फैला हुआ है।

इसका क्षेत्रफल सभी स्थलखंडों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है।

प्रमुख द्वीप एवं द्वीप समूह - जापान (होन्शू, होकैडो, क्यूशू, शिकोकू आदि); इण्डोनेशिया (सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, पश्चिम इरियन, सिलेबीज, मदुरा आदि); मेलानेशिया (सोलोमन, फीजी, न्यू कैलिडोनिया, न्यू गिनी, हैब्राइडस आदि); माइक्रोनेशिया (मार्शल, एलिस, गिल्बर्ट, कैरोलाइंस आदि); पोलिनेशिया (कुक, सोसाइटी, लाइन, हवाई, ताहेती, सामोआ, टोंगा आदि); ताइवान, हैनान, मकाओ, हांगकांग, न्यूजीलैंड आदि।

सीमांत सागर - बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, द.चीन सागर, जावा सागर, ओखोटस्क सागर, सुलु सागर, बांदा सागर आदि।

प्रमुख कटक - एलबैट्रास पठार, गालापगोस कटक, नास्का कटक, कैरोलीन सोलोमन कटक आदि।

प्रमुख गर्त्त - मेरियाना या चैलेंजर गर्त्त, टोंगा कारमाडेगा गर्त्त, एल्युशियन गर्त्त, फिलीपींस गर्त्त, नेरो गर्त्त, क्यूराइल गर्त्त, टासकरोरा गर्त्त, मर्रे गर्त्त आदि।

2. अटलांटिक महासागर

यह महासागर संपूर्ण पृथ्वी के छठवें भू-भाग पर फैला हुआ है, जो कि प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है।

सीमांत सागर - कैरीबियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, डेविस स्ट्रेट, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्यसागर, बिस्के की खाड़ी आदि।

प्रमुख द्वीप - मडीरा, केनारी, सेंट हेलेना, फाकलैंड, अर्जोस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ट्रिनिडाड एवं टौबेगो, बरमूडा, केप वर्डे, जमैका, हैती, प्यूर्टोरिको, बहामा आदि।

प्रमुख कटक - डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विविल थामसन कटक, टेलिग्राफिक पठार, वालविक कटक आदि।

प्रमुख बैंक - ग्रांड बैंक, जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बंक, डॉगर बैंक, सेविल द्वीप बैंक आदि।

प्रमुख गर्त्त - प्यूर्टोरिको गर्त्त, रोमांश गर्त्त, केमन गर्त्त, सैंडविच गर्त्त, नेरेस गर्त्त आदि।

3. हिंद महासागर

प्रमुख द्वीप - मैडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, रीयूनियन, जंजीबार, मॉरीशस, कोमोरो, मालदीव, सेशेल्स, डियागो गार्सिया कोकोज, अमरैंटीज आदि।

सीमांत सागर - फारस की खाड़ी लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनेल, ओमान, कच्छ एवं खंभात की खाड़ी।

प्रमुख कटक - लकादीव चैगोस कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक, एमस्टर्डम सेंट पाल कटक, कार्ल्सबर्ग कटक

प्रमुख गर्त्त - सुण्डा या जावा गर्त्त, मॉरीशस गर्त्त, ओब गर्त्त, अमीरांटे गर्त्त आदि।

4. आर्कटिक महासागर

इस महासागर के अधिकांश भाग पर बर्फ की परत जमी हुई रहती है। विश्व में सर्वाधिक चौड़ाई महाद्वीपीय मग्न तट इसी महासागर की है।

प्रमुख द्वीप - बीयर, जैमलिया, स्पिट्सबर्जन आदि।

सीमांत सागर - उजला सागर, ब्यूफोर्ट सागर, लिप्टेव सागर, आदि।

प्रमुख कटक - फराओ कटक एवं स्पिट्सबर्जन कटक आदि।

5. अंटार्कटिक महासागर

इसे दक्षिणी धुव महासागर भी कहते हैं।

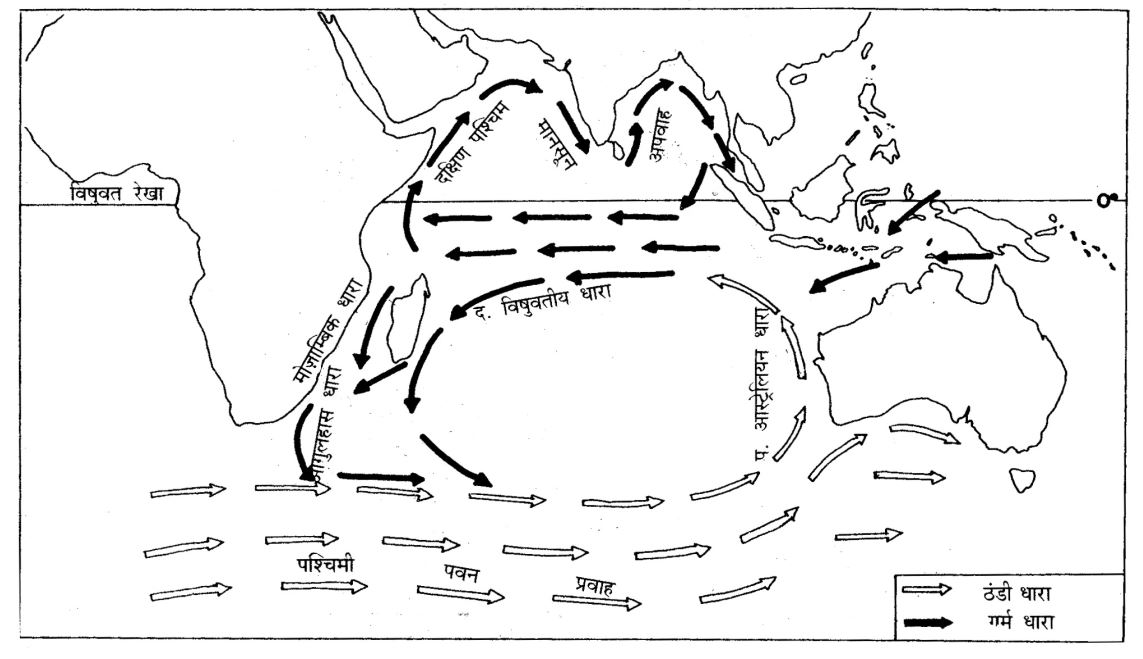

महासागरीय धाराएँ (Current)

एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की गति को धारा (Ocean current) कहते हैं। धारा को दिशा, गति एवं आकार के आधार पर कई प्रकारों में विभक्त किया जा सकता हैः

1. प्रवाह (Drift) जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती। इसके सर्वोत्तम उदाहरण दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हैं।

2. धाराः जब सार का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है।

3. विशाल धारा (Stream) जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है। गल्पफ-स्ट्रीम इसका प्रमुख उदाहरण है।

महासागरीय धाराओं को दो वर्ग़ों में बांटा जा सकता है - गर्म धाराएँ तथा ठंडी धाराएँ। विषुवतरेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होनेवाली धाराएँ गर्म और ध्रुवों से विषुवतरेखा की ओर बहनेवाली धारा ठंडी होती है।

कॉरिऑलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्द्ध की धाराएँ अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध की धाराएँ अपनी बायीं ओर प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराओं के संचरण की इस सामान्य व्यवस्था का एकमात्रा प्रसिद्ध अपवाद हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है जहाँ इनकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है।

समुद्री धाराओं का महत्व एवं प्रभाव -

समुद्री धाराएं समुद्री यातायात में सहयोग प्रदान करती है। सागरीय धाराएँ समुद्र में विशाल महामार्ग की भांति है जिसका समुद्री जलयान सामान्यतः अनुसरण करते हैं।

तापमान के वितरण को प्रभावित करने के अतिरिक्त यह पृथ्वी के ऊष्मीय संतुलन को कायम करने में निरन्तर कार्यरत हैं।

समुद्री जीव जन्तुओं के वितरण, मत्स्य क्षेत्र के निर्धारण एवं सागरीय लवणता में परिवर्तन तथा धुवीय क्षेत्रों में बर्फ रहित बन्दरगाहों के निर्माण में योगदान देती है।

समुद्री धाराओं में असीम ऊर्जा भी व्याप्त है जिसका समुचित दोहन भविष्य में संभव है।

धाराओं का निरन्तर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। गर्म धाराएँ जहाँ तट के तापमान को बढ़ा देती हैं वहीं ठंडी धाराएँ अपने मार्ग-क्षेत्रा के तापमान में गिरावट लाती हैं जिससे वहाँ का मौसम शुष्क व सर्द हो जाता है।

गर्म धाराएँ अपने साथ लाने वाली आर्द पवनों से वर्षा कराती है। उदाहरण के लिए उ. अटलांटिक प्रवाह प. यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है जिनसे वहाँ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण हुआ है जहाँ सालों भर वर्षा प्राप्त होती है जबकि ठंडी धाराएँ तटीय भाग में आर्द्र पवनों के प्रभावी नहीं होने की स्थिति उत्पन्न करती हैं जिनके कारण वहाँ मरूस्थलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बेंगुएला धारा के कारण कालाहारी एवं पफॉकलैंड धारा के कारण पैटागोनिया मरूस्थल का निर्माण हुआ है।

ठंडी धाराएँ अपने साथ प्लावी हिमशैल लाती हैं जो ताजे पानी का विशाल भंडार है। परन्तु ये हिमशैल जलयानों के लिए खतरा भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए लैब्रोडोर धारा द्वारा लाए गए प्लावी हिमशैल से टकराकर टाइटेनिक जहाज ध्वस्त होकर डूब गया था।

ये धाराएँ अपने साथ प्लवकों को भी लाती है जो मछलियों का मुख्य आहार है। जहाँ ठंडी व गर्म समुद्री धाराएँ मिलती हैं वहाँ प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल दशाएँ निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए न्यूपफाउंडलैंड के समीप ठंडी लेब्रोडोर धारा एवं गर्म गल्पफस्ट्रीम के मिलने से इस क्षेत्रा में ग्रांड बैंक व जार्जेज बैंक जैसे मत्स्यन बैंकों का विकास हुआ है। पेरू के तट पर एंकोवीज मछलियों का वितरण भी पेरू या हम्बोल्ट ठंडी धरा से संबंध् रखत है क्योंकि ये उनके लिए प्लैंक्टन लाती है। जब एल-निनो गर्म जलधरा यहाँ प्रभावी होती है तो ठंडी धाराएँ यहाँ सतह के उफपर नहीं आ पाती और यहाँ मत्स्य उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

जब गर्म एवं ठंडी धाराएँ आपस में मिलती हैं तो तापमान के व्युत्क्रमण की दशाएँ बन जाने से घने कुहरे की स्थिति बन जाती है जिससे जलयानों के यातायात में बाधा पहुँचती है।

गर्म जलधाराओं के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्रा के बंदरगाह पर हिम नहीं जम पाता एवं वे सालों भर खुले रहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं उनकी शाखाओं के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के अधिकतर बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। नार्वे इस धारा से सर्वाधिक लाभ की स्थिति में रहता है। रूस का मुरमांस्क बंदरगाह ध्रुवीय प्रदेश में होने के बावजूद, इस धारा के प्रभाव के कारण सालों भर खुला रहता है।

भारत में मानसून को निर्धरित करने में समुद्री धराओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

समुद्री धाराओं के प्रकार -

समुद्री धाराओं को तापमान के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है-

i) ठण्डी जलधाराएँ

ii) गर्म जलधाराएँ

इन जल धाराओं का निर्धारण एक-दूसरे के सापेक्षिक तुलना के आधार पर किया जाता है जैसे भूमध्य रेखा के पास भी ठण्डी जल धाराएं हो सकती है एवं धुवीय क्षेत्र में गर्म जलधाराएँ हो सकती है।

महासागरों में जलधाराओं का वितरण -

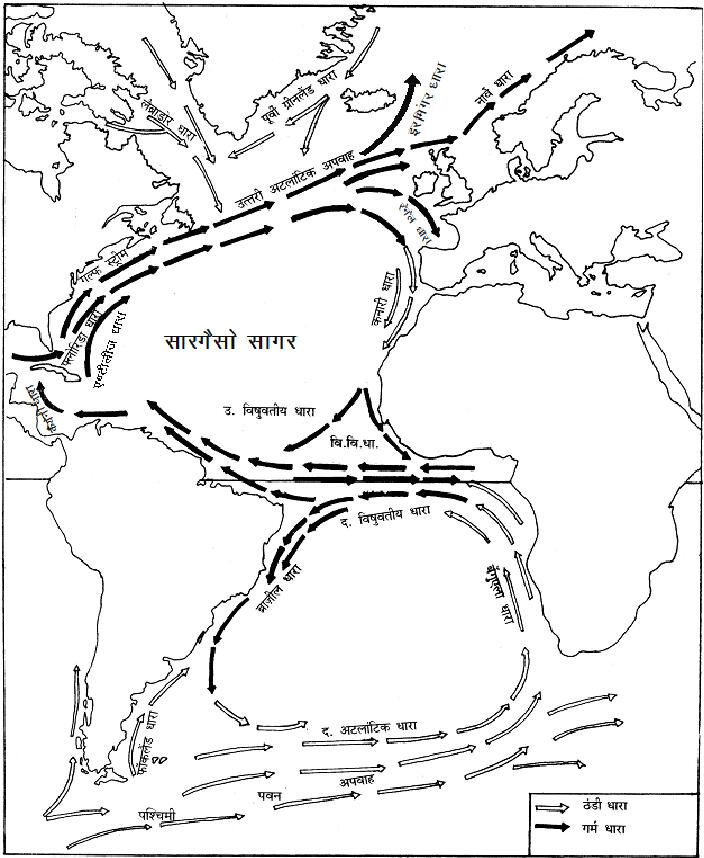

(i) अटलांटिक महासागर की धाराएँ - अटलांटिक महासागर 'S' आकृति का आर्कटिक सागर से लेकर दक्षिणी सागर तक विस्तृत है। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर हैं। सागर की तटाकृति, नितल के उच्चावच, द्वीपों की अवस्थितियां, समुद्री धाराओं में स्थानिक परिवर्तन करते हैं परन्तु निम्नांकित प्रमुख धाराओं का समुद्र विज्ञान शास्त्रीयों ने आंकलन किया है।

उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक धारा - इस धारा का निर्माण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर करीब 70 से 200 के मध्य व्यापारिक पवनों द्वारा किया जाता है। जो कि उत्तर-पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये विषुवतीय धाराएं विषुवत रेखा के लगभग समानांतर होकर आगे बढ़ती है एवं ब्राजील के तट से टकराकर मैक्सिको की खाड़ी की ओर अग्रसर होती है। ब्राजील के तट पर यह भूमध्य (विषुवतीय) वर्षा क्षेत्र के निर्माण में सहायक होती है। तट की आकारिकी इस धारा को मैक्सिकी की खाड़ी में धकेलती है। यहां पर मार्ग में कैरेबियन द्वीप समूह से टकराकर विषुवतीय धारा विखण्डित हो जाती है। पूर्व में एण्टिलिज धारा व पश्चिम में केयीनी। ये दो धाराएँ पुनः मैक्सिको की खाडी में मिल जाती है। मिसीसिपी एवं मिसौनी नदी के द्वारा जल आपूर्ति के बाद यह फ्लोरिडा के तट के सहारे केप हैटेरास के अंतरिप तक बहती है जहां इसका नाम फ्लोरिडा की गर्म जलधारा है। कैप हेटेरास से लेकर 450 उत्तरी अक्षांश तक इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। इस क्षेत्र में तटीय जल की तुलना में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के गर्म होने के कारण ठण्डी दीवार का निर्माण होता है। 450 पश्चिमी देशान्तर से गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवनों के द्वारा प्रेरित होकर एवं पृथ्वी के घूर्णन के कारण विस्थापित होकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है जहां से इसका नाम ‘उत्तरी-अटलांटिक अपवाह’ है। यह धारा के अपवाह में परिवर्तित मध्य महासागरीय कटकों से टकराने के कारण होता है।

नाम प्रकृति

1. उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा उष्ण अथवा गर्म

2. दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा उष्ण

3. फ्रलोरिडा की धारा उष्ण

4. गल्पफस्ट्रीम या खाड़ी की धारा उष्ण

5.नार्वे की धारा उष्ण

6. लैब्रोडोर की धारा ठंडी

7. पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ठंडी

8.इरमिंगर धारा उष्ण

9.कनारी धारा ठंडी

10. ब्राजील की जलधारा उष्ण

11.बेंगुएला धारा ठंडी

12. अंटार्कटिका प्रवाह (द. अटलांटिक) ठंडी

13. प्रति विषुवतरेखीय जलधारा उष्ण

14.रेनेल धारा उष्ण

15. पफाकलैंड धारा ठंडी

16. अंटाइल्स या एंटीलीज धारा गर्म

सारगैसो 200-400 N एवं 350-750 W में अवस्थित धराओं से घिरा सागर है अर्थात् इसका अपना कोई तट नहीं है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाध्कि लवणता व तापमान मिलती है।

उत्तरी अटलांटिक अपवाह ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराकर विखण्डित हो जाती है, ऊपरी भाग नार्वे की जलधारा के रूप में नार्वे के तट पर प्रवाहित होती है एवं लगभग 750 पर अवस्थित मुरमांस्क के बन्दरगाह को बर्फ से मुक्त रखती है एवं स्केण्डिनेविया की जलवायु को गर्म करती है। नार्वे के तट क्षेत्र में सालों भर वर्षा में सहायक होती है। दूसरा विखण्डित भाग बिस्के की खाड़ी (फ्रांस) में प्रवेश करती है जहां इसका नाम रेनेल की जलधारा है जो कि गर्म जलधारा का उदाहरण है (यह धारा एक अपवाद है) यह जलधारा उत्तर-पश्चिमी अथवा ब्रिटिश समतुल्य जलवायु क्षेत्र का निर्माण करती है। ज्ञातव्य है कि संपूर्ण उत्तर पश्चिम यूरोप में सालों भर वर्षा पाई जाती है जो कि वस्तुतः उत्तरी अटलांटिक अपवाह तंत्र के कारण संभव है। आइवेरियन प्रायद्वीप एवं केनेरी के द्वीप समूह के पास एक ठण्डी जलधारा पाई जाती है जिसका निर्माण क्षतिपूर्ति के कारण से होता है। गिनी के तट पर गिनी की गर्म जलधारा पाई जाती है जो कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा प्रवाहित होती है। इस तरह से जलधाराएँ घड़ी के सुई की दिशा में एक पूरा चक्र पूर्ण करती है।

350 के अक्षांश के आसपास समुद्री जल लगभग स्थिर है जहां “सारगैसम नामक Elgee" बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अतः यहां सारगोसो सागर का निर्माण होता है।

ग्रीनलैण्ड के पूर्व से बर्फ के पिघलने के कारण एवं धुवीय पूर्वा के प्रभाव में पूर्वी ग्रीनलैण्ड की धारा उत्पन्न होती है। जबकि आइसलैण्ड के दक्षिण-पूर्व से Irminger की धारा निकलती है। ग्रीनलैण्ड के पश्चिमी तट से डेविस जलसंधि से बर्फ के पिघलने के कारण लेब्रेडोर की ठण्डी जलधारा जन्म लेती है जो कि गल्फ स्ट्रीम से न्यू फाउण्डलैण्ड एवं नोवास्कोशिया के मध्य मिलन करती है तथा कोहरे का निर्माण करता है एवं तटीय जलवायु क्षेत्र में लोनेन्सिया समतल जलवायु के निर्माण में सहयोगी होता है।

दक्षिणी अटलांटिक की जलधाराएँ - दक्षिणी विषुवतीय धारा दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्रेरित होकर “साओरॉक” के अन्तरीप से टकराकर विखण्डित हो जाती है। उत्तरी भाग उत्तरी-विषुवतीय धारा को बल आरोपित करती है जबकि दक्षिणी भाग ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में 450 दक्षिणी अक्षांश तक बहती है। जहां से वह विस्थापित होकर (बायी ओर) पश्चिमी पवन अपवाह में प्रवेश कर जाती है। फाकलैण्ड द्वीप से पश्चिम में फाकलैण्ड की ठण्डी जलधारा पाई जाती है जो कि हिम खण्डों के पिघलने से उत्पन्न होती है। ठण्डी एवं गर्म जलधारा के मिलने से समुद्री कोहरे का निर्माण हो जाता है।

पश्चिम पवन अपवाह वस्तुतः पछुआ पवनों से निर्मित धाराएँ है जो कि सम्पूर्ण ग्लोब की चक्कर काटती है। ये 450 से 650 के मध्य पाई जाती है। महाद्वीपों के अभाव में पछुआ पवनें अत्यन्त आवेगपूर्ण एवं अनअवरोधित होने के कारण इस अपवाह तंत्र का निर्माण करती है।

पश्चिमी पवन अपवाह में बायीं ओर घूमने की प्रवृत्ति होती है अफ्रीका के आशा अंतरिप से टकराकर पुनः विषुवतीय क्षेत्र में बेंगुएला की ठण्डी जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। यह ठण्डी जलधारा कालाहारी एवं नामिब के मरुभूमि क्षेत्र के शुष्कता के बढ़ाने में मदद करती है एवं पुनः दक्षिणी विषुवतीय धारा में प्रवेश कर जाती है। ठण्डी जलधाराएं पश्चिमी तट पर मरूभूमि क्षेत्र के निर्माण में सहयोग देती है इसका एक उदाहरण कनारी की ठण्डी जलधारा भी है जो कि सहारा मरूभूमि क्षेत्र के तट के पास से गुजरती है।

सारगैसो सागर - यह विश्व का एकमात्र तटविहीन सागर है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ सारगैसो प्लवक की प्रधानता पायी जाती है इसलिए सारगैसो सागर कहा जाता है।

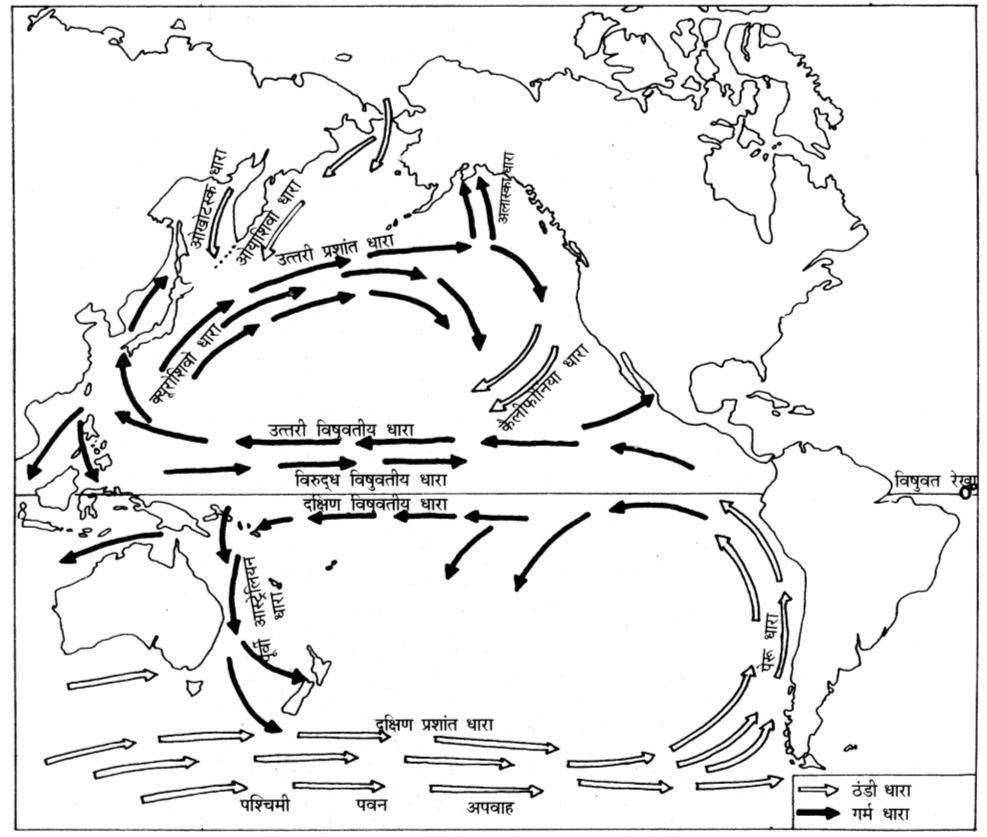

प्रशान्त महासागर की जलधाराएँ

(i) उत्तरी प्रशांत महासागर - उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के निकट उत्तरी विषुवत्तीय जलधारा प्रवाहित होती है। भुमध्य रेखा के निकट प्रवाहित होते हुए उत्तरी विषुवत्तीय जलधारा फिलिपीन्स के लुजोन व मिण्डानाओ द्वीप से टकराने के बाद उत्तर की ओर गमन करती है। मार्ग में जापान के द्वीपों से टकराने के बाद उत्तर की ओर गमन करती है। मार्ग में जापान के द्वीपों से टकराने के बाद दो भागों में बंट जाती है। जापान के पश्चिम की ओर की जलधारा सुशिमा की जलधारा व जापान के पूर्व की ओर की जलधारा क्यूरोशिवो की जलधारा कहलाती है अतः उत्तरी विषुवतीय की जलधारा, सुशिमा की जलधारा व क्यूरोशिवो की जलधारा तीनों ही गर्म जलधाराएँ हैं।

नाम प्रकृति

1. उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा उष्ण अथवा गर्म

2. क्यूरोशियो जलधरा (जापान की कालीधारा) गर्म

3. उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म

4. अलास्का की धारा गर्म

5. सुशिमा धारा गर्म

6. क्यूराइल जलधरा (आयोशियो धारा) ठंडी

7. कैलीफोर्निया धारा ठंडी

8. दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा गर्म

9. पूर्वी आस्ट्रेलिया धारा (न्यूसाउथवेल्स धारा) गर्म

10. हम्बोल्ट अथवा पेरूवियन धारा ठंडी

11. अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी

12. प्रति विषुवतरेखीय जलधारा गर्म

13. एलनिनो धारा गर्म

14. ओखोटस्क धारा ठंडी

उत्तर में धुवीय क्षेत्र के बर्फ के पिघलने के कारण अलास्का व साइबेरिया के मध्य बेरिंग जलसंधि से होते हुए धुवीय बर्फ के पिघलने के कारण ओयोशिवो या क्यूराइल की ठण्डी जलधारा तथा ओखोटस्क सागर की बर्फ पिघलने के कारण ओखोटस्क की ठण्डी जलधारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार ठण्डी व गर्म जलधाराओं के आपस में मिलने से जापान के निकट कोहरे का निर्माण एवम मछली पालन क्षेत्र का विकास होता है।

उत्तरी विषुवतीय जलधारा उच्च अक्षांशों पर पछूवा पवनों से प्रभावित होकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट कई छोटे-बड़े द्वीपों से टकराकर U.S.A. के अलास्का प्रान्त की ओर अलास्का की गर्म जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है।

उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा अमेरिका के पश्चिमी तट का जल आगे की ओर बढ़ता है व समुद्र की भीतर से ठण्डा जल कैलीफोर्निया प्रान्त के निकट प्रवाहित होकर कैलीफोर्निया की ठण्डी जलधारा के रूप में आगे बढ़ते हुए। उत्तरी विषुवत्तीय जलधारा में मिल जाता है। इस प्रकार उत्तरी प्रशान्त महासागर में समुद्री जलधाराएँ घड़ी की सुई की दिशा में चक्र को पूरा करती है।

(ii) दक्षिणी प्रशांत महासागर - दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के निकट दक्षिण विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है यह एक गर्म जलधारा है। भूमध्य रेखा के समानांतर आगे बढ़ते हुए यह जलधारा आस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से टकराने के बाद दक्षिण दिशा में बढ़ती है। जिसे पूर्वी आस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा अंततः ठण्डी पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा में मिल जाती है। पश्चिमी पवन अपवाह का अधिकांश भाग सम्पूर्ण ग्लोब का निरंतर चक्कर लगाता रहता है। लेकिन इसका कुछ भाग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से टकराकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। जिसे पेरू या हम्बोल्ट की ठण्डी जलधारा के नाम से जाना जाता है अंततः पेरु की ठण्डी जलधारा, दक्षिणी विषुवत्तीय गर्म जलधारा में मिलकर घड़ी की सुई की दिशा (Clock Wise) में चक्र को पूरा करती है।

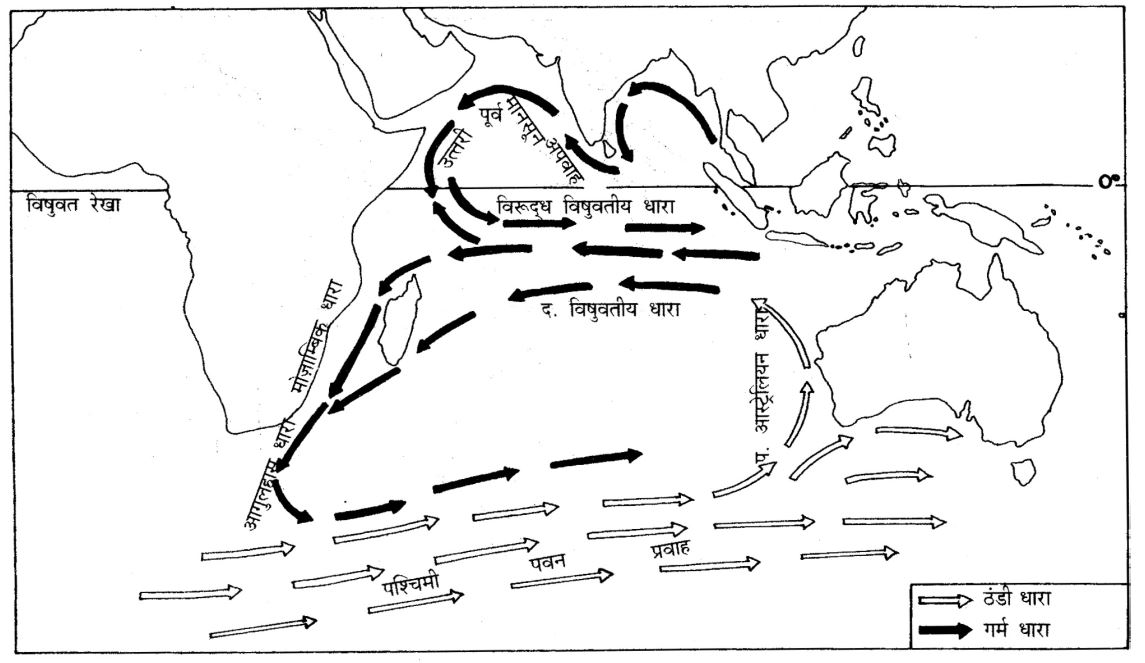

हिन्द महासागर की जलधाराएं -

(i) दक्षिणी हिन्द महासागर की जलधारा -दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के निकट दक्षिणी विषुवत्तीय जलधारा प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है आगे बढ़ते हुए अफ्रीका महाद्वीप से टकराकर दक्षिण की ओर बढ़ती है लेकिन मार्ग में मेडागास्कर द्वीप के आने के कारण दो भागों में विभाजित हो जाती है। मेडागास्कर द्वीप के पूर्व की ओर मेडागास्कर की गर्म जलधारा तथा मेडागास्कर के पश्चिम की ओर मोजांबिक की गर्म जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। अंततः मोजांबिक व मेडागास्कर की गर्म जलधारा संयुक्त होकर अगुलहास की गर्म जलधारा के रूप में बहते हुए ठण्डी पश्चिमी पवन अपवाह में मिल जाती है। पश्चिमी पवन अपवाह का अधिकांश भाग आस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण से प्रवाहित हो जाता है। लेकिन कुछ भाग आस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे से टकराकर पश्चिमी आस्ट्रेलिया की ठण्डी जलधारा के रूप में प्रवाहित होता है और अंततः यह ठण्डी जलधारा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है। इस प्रकार दक्षिणी हिन्द महासागर में समुद्री जलधाराएँ घड़ी के सुई के विपरित दिशा (Anti Clockwise) में चक्र को पूरा करती है।

नाम प्रकृति

1. दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा गर्म एवं स्थायी

2. मोजाम्बिक धारा गर्म एवं स्थायी

3. अगुल्हास धारा गर्म एवं स्थायी

4. पश्चिमी आस्ट्रेलिया की धारा ठंडी एवं स्थायी

5. ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म एवं परिवर्तनशील

6. शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील

7. दक्षिणी हिन्द धारा ठंडी

(ii) उत्तरी हिन्द महासागर की जलधारा -

ग्रीष्मकाल के दौरान - ग्रीष्मकाल के दौरान भूमध्य रेखा के निकट उत्तरी विषुवत्तीय जलधारा प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते हुए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर सोमालिया देश के निकट सोमालिया की गर्म जलधारा के रूप में प्रवाहित होकर आगे की ओर बढ़ती है। अंततः अरब क्षेत्र पाकिस्तान भारत के पश्चिमी तट के सहारे आगे बढ़कर भारत के पूर्वी तट म्यांमार, मलेशिया व इण्डोनेशिया के तट के सहारे बहती हुई अंततः पुनः उत्तरी विषुवतीय जलधारा में घड़ी की सुई की दिशा (Clock wise) में चक्र को पूरा करती है। इस सम्पूर्ण जलधारा को दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा के रूप में जाना जाता है।

शीतकालीन जलधारा - उत्तरपूर्वी व्यापारिक पवनों व लौटते हुए मानसून द्वारा तमिलनाडू के तट के निकट समुद्री जलधाराएँ ग्रीष्मकाल की अपेक्षा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः यह जलधारा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र पाकिस्तान, अरब का क्षेत्र सोमालिया होते हुए भूमध्य रेखा के समानान्तर गमन करती है। अंततः बंगाल की खाड़ी का चक्कर लगाते हुए पुनः आपस में मिल जाती है। इस सम्पूर्ण जलधारा को उत्तर पूर्व मानसुन जलधारा के रूप में जाना जाता है। यह एक गर्म जलधारा है।

इस प्रकार शीतकाल में उत्तरी हिन्द महासागर में समुद्री जलधारा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा (Anti Clockwise) में चक्र को पूरा करती है।

प्रतिविषुवत्तीय जलधारा - उत्तरी व दक्षिणी प्रशान्त अटलांटिक व हिन्द महासागर में भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी विषुवत्तीय जलधारा व दक्षिणी विषुवत्तीय जलधारा के मध्य में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रति विषुवत्तीय जलधारा प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है।

प्रवाल भित्तियाँ

ये अत्यधिक जैव-विविधतापूर्ण अंतः सागरीय स्थलाकृतियाँ हैं जिनका निर्माण मूंगा या कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थिपंजरों से हुआ है। ये चूना प्रधान चट्टानें है। प्रवाल-भित्तियों का निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों (250N-250S) में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 पफीट की गहराई में स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होती है जहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्राा में पहुँचता है। इनके विकास के लिए 200N-250S औसत तापमान चाहिए। अधिक लवणता व पूर्ण स्वच्छ जल दोनों ही इनके विकास के लिए नुकसानदेह है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 25%0 से 30%0 होनी चाहिए। सागरीय तरंगे व धाराएँ प्रवालों के विकास के लिए लाभदायक है।

विकास की शर्तें (प्रवालभित्ति) -

1. ये प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जहां सूर्य की किरणें सक्रिय है अतः 60 फैदम से अधिक गहराई क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ब्राउन एलगी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करता है।

2. समुद्री जल का तापमान न्यूनतम 180C एवं अधिकतम 270C होना चाहिए।

3. समुद्री लवणता 27% से 31% तक होनी चाहिए अत्यधिक लवणता इनके कोमल तंतुओं को जला देती है एवं कम लवणता इन्हें कुपोषित करती है क्योंकि लवण भी इनके भोज्य पदार्थ है।

4. नदीय मुहाने पर यह नहीं पायी जाती है। क्योंकि नदियां स्वच्छ जल लाती है व अवसादों से यह दम घुटित हो जाएंगे।

5. ये समुद्र की ओर विस्तार करती है तटों की तरफ नहीं क्योंकि समुद्री तरंगे भोज्य पदार्थ़ों को लाती है।

6. समुद्री चबूतरे की उपस्थिति अनिवार्य है गहरे सागर में या गंभीर तट क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं होता है।

महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैंµतापमान और लवणता। ये सागरीय धाराओं, समुद्री जीव-जंतुओं व वनस्पतियाँ का निर्धारण करते हैं।

सागरीय तापमान

यह महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। यह सूर्यातप की मात्रा, उफष्मा संतुलन, सागरीय जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण व संघनन, स्थानीय मौसमी दशाओं आदि द्वारा निर्धारित होती है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य (लगभग 10C) होता है। सामान्यतः सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर दो बजे एवं न्यूनतम तापमान सुबह पाँच बजे देखा जाता है। अगस्त में सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक व फरवरी में न्यूनतम रहता है। सामान्यतः महासागरीय भाग का तापमान लगभग -50C से 330C तक रहता है। विषुवत वृत के समीप का सागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है एवं ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्रमिक ह्वास होता है। विषुवत वृत पर वार्षिक तापमान 260C रहता है जबकि 200 व 400 व 600 अक्षांशों पर यह व्रफमशः 230C, 140C और 10C होता है। 200 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच तथा 500 दक्षिणी-अक्षांश वृत से दक्षिण में तापांतर लगभग 5.50C होता है। तापांतर की सर्वाधिक मात्रा उत्तर-पश्चिमी अटलांटिक में न्यू फाउंडलैंड के समीप (लगभग 200C) तथा उत्तर-पश्चिमी प्रशांत में व्लाडिवोस्टक के समीप (लगभग 250C) होती है। सबसे अधिक तापमान घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। उष्णकटिबंधों में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। इसी प्रकार समशीतोष्ण कटिबंधों में पछुआ पवन महासागरों के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म रखती हैं। गहराई बढ़ने के साथ-साथ सागरीय जल के तापमान में कमी आती है। परंतु तापमान की यह ह्वास दर सभी गहराई पर एक सी नहीं होती। लगभग 100 मी. की गहराई तक सागरीय जल का तापमान धरातलीय तापमान के लगभग बराबर होता है। 1800 मी. गहराई पर तापमान 150C से घटकर लगभग 20C रह जाता है। 4000 मी. की गहराई पर यह घटकर लगभग 1.60C रह जाता है।

लवणता

सागरीय जल के भार एवं एवं उसमें घुले हुए पदार्थ़ों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति हजार ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा (%0) के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 30%0 का अर्थ है 30 ग्राम प्रति हजार ग्राम। समान लवणता वाले स्थानों को मिलानेवाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। लवणता या खारापन को लवणता मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। सागरीय लवणता का प्रभाव लहर, धाराओं, तापमान, मछलियों, सागरीय जीवों, प्लैंक्टन सभी पर पड़ता है। अधिक लवणयुक्त सागर देर से जमता है। लवणता के अधिक होने पर वाष्पीकरण न्यून होता है एवं जल का धनत्व बढ़ता जाता है।

1884 ई. में चैलेंजर-अन्वेषण के समय डिटमार ने सागर में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया जिनमें 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

लवण के प्रकार प्रतिशत

1. सोडियम क्लोराइड 77.8%

2. मैग्नेशियम क्लोराइड 10.9%

3. मैग्नेशियम सल्पफेट 4.7%

4. कैल्शियम सल्पफेट 3.6%

5. पोटेशियम सल्पफेट 2.5%

6. कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%

7. मैग्नेशियम ब्रोमाइड 0.2%

100%

विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा 33%0 से 37%0 के बीच रहती है। महासागरों की औसत लवणता 35%0 है। परन्तु प्रत्येक महासागर, झील आदि में लवणता की मात्रा अलग-अलग पायी जाती है। नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख हैं। परन्तु नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है जबकि सागरीय लवणों में सोडियम क्लोराइड लगभग 78% होता है। नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड मात्रा 2% होता है। वस्तुतः नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की अधिकांश मात्रा का सागरीय जीव तथा वनस्पतियाँ प्रयोग कर लेती हैं। लवणता की मात्रा को नियंत्रित करने वालों कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएँ तथा लहरें आदि प्रमुख हैं।

लवणता का वितरण

क्षैतिज या अक्षांशीय वितरण : भूमध्यरेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप में लवणता की मात्रा में कमी आती है। भूमध्यरेखा पर उच्चतम लवणता नहीं मिलती क्योंकि यद्यपि यहाँ उच्च वाष्पीकरण होता है परन्तु यहाँ होने वाली वर्षा यहाँ की लवणता को कम कर देती है। उच्चतम लवणता उत्तरी गोलार्द्ध में 200-400 अक्षांशों व दक्षिण गोलार्द्ध में 100-300 अक्षांशों के मध्य पायी जाती है।

अंतर्देशीय सागरों तथा झीलों में लवणता : कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14%0 पायी जाती हैं क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। द. भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता 170%0 पायी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद् खारी झील में लवणता 220%0 जार्डन के मृत सागर में 238%0 तथा टर्की के वॉन झील में 330%0 है।

लंबवत वितरण : उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, मध्य अक्षांशों में 200 (फैदम 1 फैदम = 6 फीट) तक लवणता बढ़ती है, फिर घटने लगती है। भूमध्यरेखा पर गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है पुनः अधिक गहराई में जाने पर घटने लगती है।