ज्वालामुखी

- पृथ्वी के आन्तरिक भाग से दरार या छिद्र द्वारा विखण्डित पदार्थों का ऊपरी सतह पर प्रकट होना - ज्वालामुखी कहलाता है।

ज्वालामुखी

- पृथ्वी के आन्तरिक भाग से मैग्मा सहित समस्त विखण्डित पदार्थों का ऊपरी सतह पर पहुँचना, एवं ठण्डा होकर ठोस होने की समस्त प्रक्रिया शामिल होती है।

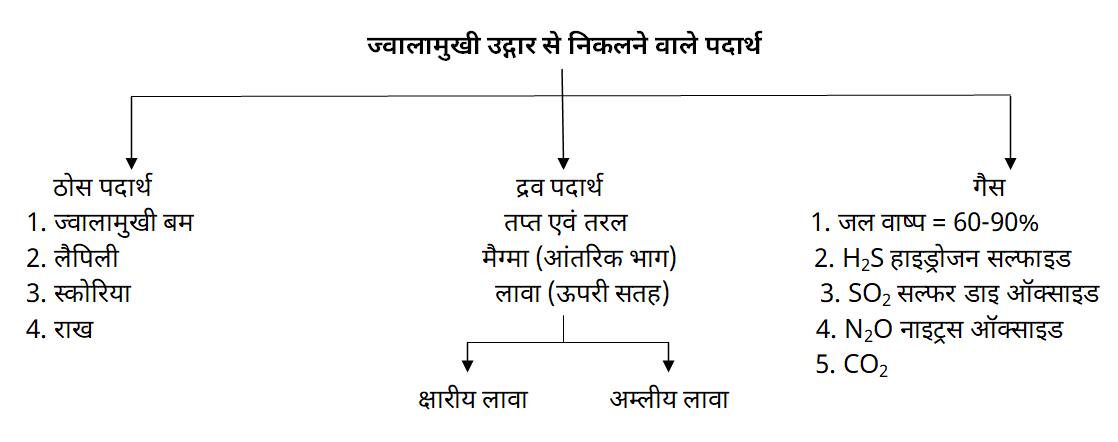

- ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले पदार्थ़ों में ठोस एवं तरल पदार्थ़ों के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाईऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड जैसी गैसें भी सम्मिलित होती हैं।

- ज्वालामुखी लावा दो प्रकार का होता हैं-

1. अम्लीय लावा

- इसका रंग पीला, भार हल्का तथा द्रव रूप अत्यन्त गाढ़ा होता है जो कि ऊँचे ताप पर पिघलता है।

2. क्षारीय लावा

- इसका रंग गहरा तथा काला, भार अधिक तथा द्रव रूप पतला होता है। पैठिक लावा कम ताप पर ही पिघल जाता है। चूँकि यह हल्का तथा पतला होता है, अत: उद्गार के बाद धरातल पर शीघ्रता से फैल जाता है, परन्तु सिलिका की कमी के कारण यह शीघ्र जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है।

- ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अम्लीय लावा कहलाता है। अम्लीय लावा की तुलना में क्षारीय लावा पतला होता है।

- ज्वालामुखी लावा के झाग से बनने वाले हल्के एवं छिद्रदार शिलाखंडों को प्यूमिस कहा जाता है तथा ज्वालामुखी धूल, राख आदि के जमा होने से जो चट्टान बनती है उसे टफ कहा जाता है।

- हवाई तुल्य ज्वालामुखी में उद्गार कम विस्फोटक होता है, जबकि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में उद्गार सर्वाधिक विस्फोटक रूप में होता है।

ज्वालामुखी के प्रकार

1. सक्रिय ज्वालामुखी

2. सुषुप्त ज्वालामुखी

3. मृत ज्वालामुखी

1. सक्रिय ज्वालामुखी (Active Volcano)

- जिस ज्वालामुखी से लावा, गैस आदि निरंतर निकलते रहते हैं उन्हें सक्रिय या जाग्रत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे हवाई द्वीप का मोनालोआ, सिसली (इटली) का एटना, भारत का बैरन द्वीप, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी (सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी) आदि।

- भू-मध्यसागर में स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती हैं, अतः इसे भू-मध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है।

2. सुषुप्त ज्वालामुखी (Dormant Volcano)

- ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, परंतु इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे इंडोनेशिया का क्राकातोआ, जापान का फ्यूजीयामा, इटली का विसुवियस आदि।

3. मृत ज्वालामुखी (Extinct Volcano)

- ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भू-गर्भिक इतिहास के अनुसार काफी लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे- म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का देमबंद एवं कोह सुल्तान।

ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण:-

1. परिप्रशान्त महासागरीय मेखला या विनाशी प्लेट किनारे के ज्वालामुखी - विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग दो तिहाई भाग प्रशान्त महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्रीय द्वीपों के सहारे पाया जाता हैं। ज्वालामुखी की इस शृंखला को प्रशान्त महासागर का ज्वालावृत्त कहते हैं। यह पेटी अन्टार्कटिका के एरेबस पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे खास कर एण्डीज पर्वत माला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक पहुँचती है।

2. मध्य महाद्वीपीय मेखला या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला - इस मेखला का प्रारम्भ रचनात्मक प्लेट किनारों अर्थात् मध्य अटलाण्टिक (महासागरीय कटक, अपसरण मण्डल) से होता है यद्यपि अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे के रूप में पाए जाते हैं। विश्व के उन महत्त्वपूर्ण ज्वालामुखियों में जो कि समूह में स्थित है।

3. मध्य अटलाण्टिक मेखला या महासागरीय कटक ज्वालामुखी - मध्य महासागरीय कटक के सहारे दो प्लेट का अपसरण होता है जिसके कारण कटक के सहारे दरार या भ्रंश का निर्माण होता है। इस भ्रंश का प्रभाव क्रस्ट के नीचे दुर्बलता मण्डल तक होता है।

केन्द्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी - केन्द्रीय उद्गार प्राय: एक संकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक होती है तो ऊपरी दबाव कम होने पर ये गैसें बड़ी तीव्रता से भूपटल के नीचे भाग पर धक्के लगाती हैं तथा जहाँ कहीं भी भूपटल कमजोर मिलता है, वहाँ पर गैसें इन्हें तोड़कर भयंकर आवाज करती हुई अत्यधिक तीव्रता के साथ धरातल पर प्रकट होती है।

हवाई तुल्य ज्वालामुखी - इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गार शान्त ढंग से होता है तथा विस्फोटक बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी का होना है। इस कारण गैसें धीरे से लावा से अलग होकर भूपटल पर प्रकट हो जाती हैं। निकलने वाले विखण्डित पदार्थ नगण्य होते हैं। उद्गार के समय लावा के छोटे - छोटे लाल पिण्ड गैसों के साथ ऊपर उछाल दिए जाते हैं।

स्ट्राम्बोली तुल्य - इस तरह का ज्वालामुखी प्रथम प्रकार की अपेक्षा कुछ अधिक तीव्रता से प्रकट होती है। जब गैसों के मार्ग में रुकावट होती है तो कभी - कभी विस्फोटक उद्गार भी होते हैं। यद्यपि लावा में एसिड की मात्रा कम होती है, फिर भी हवाई प्रकार के ज्वालामुखी की अपेक्षा यह अधिक पतला एवं हलका नहीं होता है। तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखण्डित पदार्थ, जैसे ज्वालामुखी धूल, झामक, अवस्कर तथा ज्वालामुखी बम भी उद्गार के समय निकलते हैं, जो अधिक ऊँचाई पर जाकर पुन: ज्वालामुखी क्रैटर में गिर पड़ते हैं।

वलकैनो तुल्य ज्वालामुखी - इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय: विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होता है। इससे निस्सृत लावा इतना चिपचिपा एवं लसदार होता है कि दो उद्गारों के बीच यह ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढ़क लेता है। इस तरह गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है। परिणामस्वरूप गैसें अधिक मात्रा में एकत्रित होकर तीव्रता से ऊपर वाले अवरोध को उड़ा देती हैं तथा भयंकर रूप में आकाश में अधिक ऊँचाई तक प्रकट होती है। इस कारण ज्वालामुखी मेघ काफी दूरी तक छा जाते हैं। इनका आकार प्राय: फूलगोभी के रूप में होता है।

पीलियन तुल्य ज्वालामुखी - पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनसे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा तथा लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है तथा अगले उद्गार के समय भयंकर गैसें इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज करती हुई धरातल पर प्रकट होती हैं। इनसे निस्सृत लावा तथा विखण्डित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। प्रज्वलित गैसों के कारण ज्वालामुखी मेघ प्रकाशमान हो जाते हैं।

विसूवियस तुल्य ज्वालामुखी - विसूवियस प्रकार के ज्वालामुखी वलकैनियन प्रकार की तरह के होते हैं। अन्तर केवल इतना होता है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊँचाई तक पहुँच जाता है। ज्वालामुखी बादल का आकार फूलगोभी के समान होता है। जब विस्फोटित पदार्थ काफी ऊँचाई तक पहुँच जाते हैं तो गैस एवं वाष्प से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार हो जाता है।

ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति

ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलरूप स्थायी रूप वाले नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक उद्भेदन के साथ उनकी शंकु रचना तथा अन्य रूपों में परिवर्तन होता रहता है। खासकर यह परिवर्तन विस्फोटक रूप से उद्गार होने से होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ लावा तथा विखण्डित पदार्थ के अनुपात तथा उनकी मात्रा एवं गुणों पर आधारित होती है।

1. बाह्य स्थलाकृति

(अ) केन्द्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थलरूप

(1) ऊँचे उठे भाग

(2) नीचे धंसे भाग

(ब) दूसरी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलरूप

(1) लावा पठार तथा लावा गुम्बद

(2) लावा मैदान

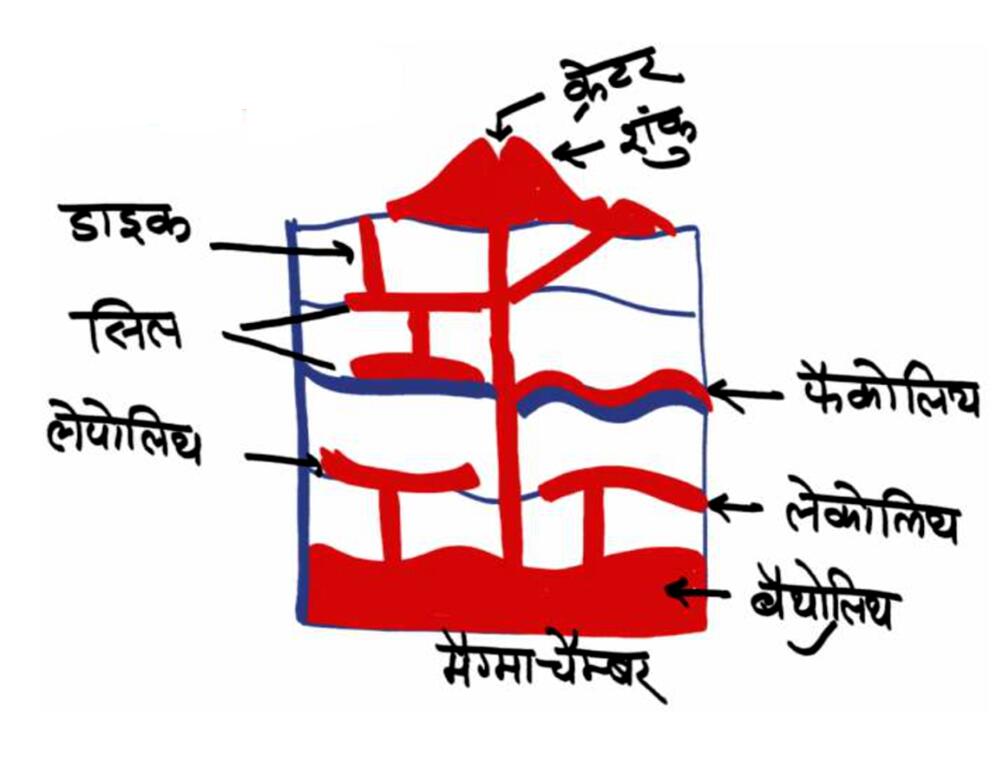

2. आभ्यान्तरिक स्थलाकृति

1. आन्तरिक लावा गुम्बद 5. लोपोलिथ

2. बैकोलिथ 6. सिल

3. लैकोलिथ 7. डाइक

4. फैकोलिथ 8. स्टाक

बाह्य स्थलाकृतियाँ

शंकु - जब विखण्डित पदार्थ एक शंकु के रूप में जमा होते हैं तो उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं।

ये निम्न प्रकार के होते हैं-

1. राख शंकु / सिंडर शंकु - जब विखण्डित पदार्थों में राख की मात्रा अधिक तथा लावा की मात्रा कम होती है।

2. लावा शंकु -

(अ) क्षारीय लावा शंकु - लावा पतला क्षेत्रीय विस्तार अधिक तथा ऊँचाई कम होती है।

(ब) अम्लीय लावा शंकु / पैठिक लावा शंकु - लावा गाढ़ा एवं चिपचिपा क्षेत्रीय विस्तार कम तथा ऊँचाई अधिक है।

ज्वालामुखी से संबंधित शब्दावली

- क्रेटर ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार के गर्त को क्रेटर कहा जाता है।

- कॉल्डेरा क्रेटर का विस्तृत रूप कॉल्डेरा कहलाता है। क्रेटर एवं काल्डेरा में जल के भर जाने से यह झील में परिवर्तित हो जाता है।

- इंडोनेशिया की टोबा, अमेरिका की ओरोगन, राजस्थान की पुष्कर, महाराष्ट्र की लोनार आदि कॉल्डेरा झील के उदाहरण हैं।

- ऐरा कॉल्डेरा जापान में एवं वेलिस कॉल्डेरा अमेरिका में स्थित हैं।

- सोल्फतारा जब ज्वालामुखी से राख, लावा आदि का निकलना बंद हो जाता है एवं उसके बाद भी लंबे समय तक उससे विभिन्न प्रकार की गैसें तथा वाष्प निकलती रहती हैं तो यह अवस्था सोल्फतारा कहलाती है।

- धुआँरे (गंधकीय धुआँ) का विस्तृत क्षेत्र अलास्का में कटमई ज्वालामुखी के समीप स्थित है, जिसे ‘दस हजार धुआँरे की घाटी’ कहा जाता है।

- गेसर धुआँरे गर्म जल का एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत जिससे समय-समय पर गर्म जल तथा जलवाष्प फव्वारे के रूप में निकलता रहता है गेसर कहलाता है।

- अमेरिका (येलोस्टोन पार्क), आइसलैंड (ग्रेंड गेसर) एवं न्यूजीलैंड में गेसर के उदाहरण देखने को मिलते हैं।

- गर्म झरना एक ऐसा झरना जिससे गर्म जल निरंतर निकलता रहता है गर्म झरना कहलाता है।

- गर्म झरना मुख्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में मुंगेर, जगीर, हजारीबाग में भी ये पाए जाते हैं।

- जहाँ ज्वालामुखी का नामोनिशान नहीं पाया जाता है। इसका कारण चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ़ों की उपस्थिति है।

- विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी (लगभग दो-तिहाई) परि-प्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, जिसे प्रशांत महासागर की अग्नि शृंखला भी कहा जाता है।

- ये ज्वालामुखी प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित हैं।

- चिली का एकांकागुआ मेक्सिको का पापोकैटपेटल, जापान का फ्यूजीयामा, अमेरिका का शास्ता, रेनियर एवं हुड, फिलीपींस का मेयॉन तथा माउंट ताल आदि इस पेटी के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं।

- परिप्रशांत पेटी के अलावा ज्वालामुखी पर्वत मुख्यतः हिमालय को छोड़कर शेष नवीन मोड़दार पर्वतों, सागरों के मध्यवर्ती भाग एवं भ्रंश घाटियों में पाए जाते हैं।

- स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना, देमबन्द, कोह सुल्तान, एलबुर्ज (काकेशस), अरारात (अर्मीनिया), क्राकातोआ आदि ज्वालामुखी पर्वत मध्य महाद्वीपीय पेटी में स्थित हैं, जिसका विस्तार केनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक है।

- अफ्रीका के कीनिया एवं किलिमंजारो जैसे ज्वालामुखी पर्वत दरार घाटी में स्थित हैं।

- आइसलैंड, एजोर्स, सेंट हेलेना आदि अटलांटिक महासागर के मध्य महासागरीय कटक पर स्थित हैं।

- हवाई द्वीप के ज्वालामुखी प्लेट के मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं, जिनकी उत्पत्ति का कारण गर्म स्थल (Hot Spot) हैं।

- भारत में ज्वालामुखी क्रिया के प्राचीनतम प्रमाण झारखंड के डालमा क्षेत्र में पाए जाते हैं।

- जुरैसिक काल में राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र एवं क्रिटेशस काल में दक्कन के पठार पर ज्वालामुखी क्रिया काफी वृहत पैमाने पर हुई।