वायुमंडल : संघटन व संरचना

वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। परन्तु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल काँचघर की भांति कार्य करता है जिससे पृथ्वी पर औसतन 150C तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है।

(1) स्थर गैसें - नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, हीलियम प्रमुख स्थर गैसें हैं।

(2) अस्थिर गैसें - CO2 ओजोन, मीथेन, जलवाष्प।

(3) नोबेल / निष्क्रिय / अक्रीय गैसें - अणुभार तत्त्व सारणी में इनका मान शून्य होता है ये जैविक इकाई में पूर्णत: निष्क्रिय रूप से रहती हैं जैसे - ऑर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन।

(4) हरित गृह प्रभावी गैसें - CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो - फ्लोरो कार्बन, जलवाष्प, ओजोन।

प्रमुख गैसें -

(1) नाइट्रोजन = रदरफोर्ड द्वारा 1772 ई. में खोजी गई गैस -

- यह वायुमण्डल की सबसे बड़ी गैस है।

- समस्त पवन संचलन व वायुदाब का आभास कराती है।

- वायुमण्डल में प्रत्यक्ष नाइट्रोजन नहीं है इसके निम्न रूप उपस्थित हैं-

(i) आण्विक नाइट्रोजन N2

(ii) नाइट्रोजन डाई - ऑक्साइड NO2

(iii) नाइट्रस ऑक्साइड N2O

(iv) नाइटिक ऑक्साइड NO

(v) गमिनो NH

(vi) अमोनिया NH3

- नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। जिससे ऑक्सीजन श्वसन क्रिया योग्य बनती है।

- नाइट्रेड संश्लेषण = दलहन पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोविम्स जीवाणु नाइट्रेट संश्लेषण के माध्यम से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं जिससे मिट्टी को नाइट्रेट की प्राप्ति होती है व दलहन फसलों के बीजों में एमिनो एसिड या प्रोटीन की प्राप्ति होती है।

(2) ऑक्सीजन - जोसेफ प्रिंसेप द्वारा (1830) खोज। समस्त श्वसन क्रिया में उपभोग की जाने वाली गैसें हैं इसलिए इसे प्राणवायु कहते हैं।

- यह वायुमण्डल की सबसे सक्रिय गैस है। किन्तु स्वयं अज्वलनशील गैस है।

- O2 गैस एक जीवन दायिनी गैस है।

- O2 गैस आग जलाने में सहायक होती है।

- O2 गैस की सहायता से जीवों में भोजन का ऑक्सीजन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है।

- ऑक्सीजन जैविक पदार्थों को सड़ने में सहायता करती है।

(3) कार्बन डाई - ऑक्साइड = यह वायुमण्डल में 1750 ई. में जोसेफ ब्लैक द्वारा खोजी गई। यह वायुमण्डल की सबसे भारी गैस है।

- CO2 एक ताप अवशोषी गैस है। इसलिए यह पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। अत: CO2 को पृथ्वी का कम्बल कहते हैं।

- हरितग्रह प्रभाव सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए CO2 पारगम्य है। किन्तु सूर्याताप से विकसित तापमान को मुक्त करने वाली दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य हैं, अत: पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को रोककर पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। किन्तु एक सामान्य गणना के अनुसार यदि CO2 के स्तर में एक प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो पृथ्वी का औसत तापमान 20 से 30बढ़ेगा। इस उच्च तापमान पर हिमक्षेण पिघलेंगे व नदियाँ बाढ़ग्रस्त होगी समुद्र जलस्तर 6-8 मी. ऊपर उठेगा तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, इस अवधारणा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।

(4) ओजोन = यह ऑक्सीजन का एक विशिष्ट रूप है जो वायुमण्डल में 15 से 35 किमी. की ऊँचाई पर अधिकतम सादृश्य के रूप में मिलता है। ओजोन का निर्माण नवजात ऑक्सीजन, सूर्याताप व ऑक्सीजन अणुओं से होता हैं।

O2 + O + फोटोन → O3

O2 + O + फोटोन → O3

- ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है जिन्हें पृथ्वी की सतह पर पहुँचने से रोकती है। सन् 1970 रॉलेण्ड - मैलीना के प्रयोग से सिद्ध हुआ कि ओजोन क्षय होती है। ओजोन छिद्र - अण्टार्कटिका महाद्वीप के वायुमण्डल में ऑस्टेलिया महाद्वीप के आकार का ओजोन छिद्र विकसित हुआ जिसे वर्ष 1985 में जोसेफ फॉरमेन द्वारा खोजा गया।

- प्रयोगशाला में ओजोन क्षय सर्वप्रथम डॉ. रोलेण्ड एवं मैलीना द्वारा सिद्ध किया गया - वर्ष 1970 में

(5) CFC - क्लोरो - फ्लोरो कार्बन = यह ओजोन गैस को नवजात ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन अणु में परिवर्तित कर देती है। जिससे ओजोन क्षय होता है।

O3 →O2+O

O3 →O2+O

- CFC में क्लोरीनता व फ्लोरीनता ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी है जबकि कार्बन हरित ग्रह प्रभावी है। CFC उत्सर्जन मुख्यत: शीत प्रदत उत्पाद व फोम उद्योग में होता है।

- धरातलीय ओजोन एक प्रदूषक तत्त्व है।

जलवाष्प आद्रर्ता = वायु में उपस्थित नमी की मात्रा आर्द्रता या जलवाष्प कहलाती है जो किसी निश्चित स्थान, समय तथा निश्चित तापमान पर अंकन की जाती है। वायुमण्डल में औसत जलवाष्प की मात्र 4-6% तक होती है।

- वायुमण्डल का एक अस्थिर घटक है।

- जलवाष्प को पृथ्वी का कम्बल भी कहते हैं क्योंकि यह पार्थिव ऊष्मा अवशोषित कर ताप वृद्धि में सहायक होता है।

- जलवाष्प की सहायता से समस्त मौसमी घटनाएँ होती हैं।

- जलवाष्प के संघनन से वर्षा होती है।

आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक -

1. तापमान = किसी भी वायु का तापमान बढ़ाने पर वायु गर्म होकर फैलती है अत: आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। किसी भी वायु का तापमान कम होने पर वायु ठण्डी होकर सिकुड़ती अत: उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। 320F पर 2.9 ग्रेन जलवाष्प उपस्थित होती है। तापमान की वृद्धि दर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को दुगुने स्तर पर वृद्धि करती है। 300F या उससे अधिक तापमान वाली वायु आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता रखती है। 300 F - 2.4 ग्रेन, 400 F - 4.9 ग्रेन - तापमान बढ़ाने पर जलवाष्प की मात्रा दुगुनी होगी।

2. वायुभार = आर्द्रतायुक्त वायु में वायुभार अधिक होता है अत: उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम रहती है। अत्यधिक शुष्क वायु हल्की होने के कारण अधिक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता रखती है किन्तु उसमें निश्चित उच्च तापमान आवश्यक है।

3. वायुदाब = उच्च वायुदाब क्षेत्र वायु के आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देते हैं जबकि निम्न वायुदाब क्षेत्र वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं।

- वाष्पदाब = किसी आर्द्रता युक्त वायु में गैसीय अवस्था में उपस्थित नमी द्वारा डाला गया दबाव वाष्प दबाव कहलाता है। किसी वायु पुंज में अधिक वाष्प दबाव होने पर उसकी आर्द्रता ग्रहण क्षमता कम रहती है। 22.5 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल से जलवाष्प बनाने के लिए तथा हिम से जल बनाने के लिए 10 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

- आर्द्रता का वितरण = वायु द्वारा अधिकतम आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य अयनवर्ती क्षेत्रों में होती हैं। इससे उच्च अक्षांशों पर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता निरन्तर कम होती जाती है। 100N से 100S अक्षांश के मध्य वायु में अधिकतम आर्द्रता रहती है।

- मानव स्वास्थ्य के लिए आदर्श आर्द्रता 60% है इससे अधिक या कम कष्टप्रद है।

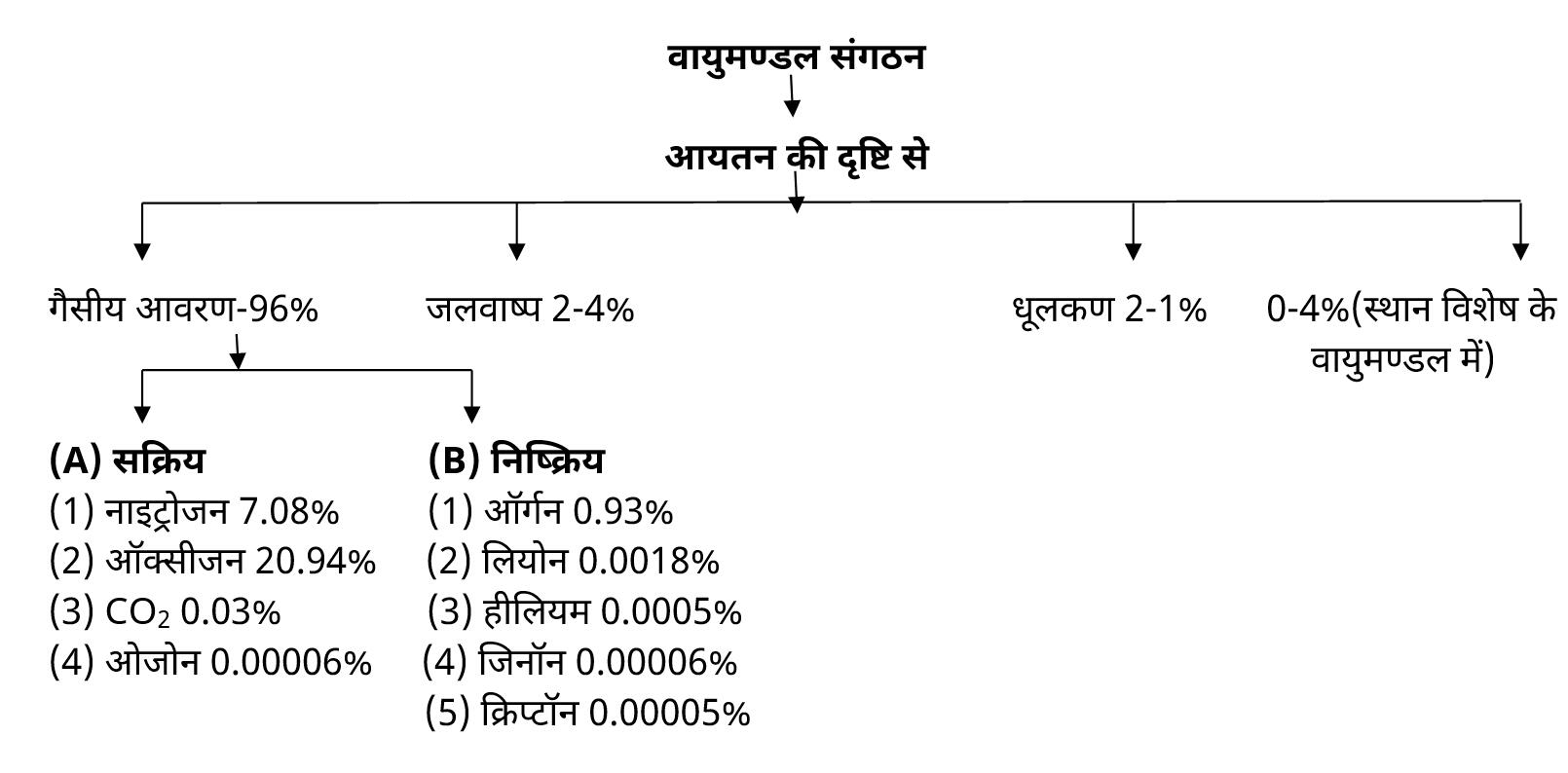

वायुमंडल का संघटन

वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण हैं जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है। उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन-डाई-ऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन आदि गैसों का स्थान आता हैं। इसके अलावा जलवाष्प, धूल के कण तथा अन्य अशुद्धियाँ भी असमान मात्रा में वायुमंडल मे मौजूद रहती है। संसार की मौसमी दशाओं के लिए जलवाष्प, धूल के कण तथा ओजोन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

नाइट्रोजन (78%) - यह वायुमंडलीय गैसों का सर्वप्रमुख भाग है। लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्त्वों की पूर्ति करते हैं। यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है इससे पेड़-पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता हैं। जो भोजन का मुख्य अंग है।

- पृथ्वी के वायुमण्डल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है।

- नाइट्रोजन गैस आग को तेजी से फैलने से रोकती है।

- वायुमण्डलीय दाब में सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है।

- पेड़ - पौधे नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं।

ऑक्सीजन (21%) - यह मनुष्यों व जन्तुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है। पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं।

- O2 गैस एक जीवन दायिनी गैस है।

- O2 गैस आग जलाने में सहायक होती है।

- O2 गैस की सहायता से जीवों में भोजन का ऑक्सीजन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है।

- ऑक्सीजन जैविक पदार्थों को सड़ने में सहायता करती है।

आर्गन (0.93%) - यह एक अक्रिय गैस है। इसके अलावा वायुमंडल में हीलियम, निऑन, क्रिप्टन, जेनन जैसी अक्रिय गैसें भी अल्प मात्रा में मौजूद रहती हैं।

- वायुमण्डल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है।

- अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।

- ऑर्गन गैस का उपयोग - ट्यूबलाइट में किया जाता है।

हीलियम (He)

- ब्रह्माण्ड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है।

- अक्रिय गैस है।

- दूसरी सबसे हल्की गैस है।

- इसका प्रयोग पर्यटक गुब्बारों तथा हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है।

कार्बन-डाई-ऑक्साइड (0.03%) - यह एक भारी गैस है। सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है किन्तु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इस प्रकार यह वायुमंडल में ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करती है। इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान में वृद्धि होती है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व इसकी कुल मात्रा 150 मिलियन लीटर थी। वर्तमान समय में 250 मिलियन लीटर है जबकि 50 वर्षों बाद इसकी मात्रा 350 मिलियन लीटर तक संभावित है। क्योटो प्रोटोकोल (वर्ष 1997) के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी है।

ओजोन - यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है परंतु यह वायुमंडल का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। यह एक छन्नी की भांति कार्य करता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कर लेता है। यदि यह किरणें सतह तक पहुँच जाती तो तापमान में तीव्रवृद्धि व चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता। यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। इसकी उपस्थिति 15 से 50 कि.मी. की ऊँचाई तक होती है। परन्तु 15 से 35 कि.मी. की ऊँचाई पर यह सघनता से पाया जाता है। जेट वायुयानों से निसृत नाइट्रोजन ऑक्साइड एयरकंडीशनर, रेफ्रीजिरेटर आदि में प्रयुक्त व निसृत क्लोरो - फ्लोरो कार्बन इसकी परत को नुकसान पहुँचाता है। एक अनुमान के अनुसार यदि 500 सुपरसोनिक जेट का एक दल प्रतिदिन उड़ान भरता है तो ओजोन परत में 12% तक ह्यस हो सकता है। ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मांट्रियल प्रोटोकोल (1987 ई.) पर सहमति बनी है।

जलवाष्प - वायुमंडल में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। उष्णार्द्र क्षेत्रों में यह 4% तक एवं मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतम 1% तक पाई जाती है। ऊँचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प की कुल मात्रा का आधा भाग 2000 मी. की ऊँचाई तक मिलता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। कार्बन डाईऑक्साइड की तरह ही जलवाष्प भी ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न करता है व विकिरण गर्मी को सुरक्षित रखता है। यह ठोस, द्रव्य व गैस तीनों अवस्था में पाया जाता हैं। जलमंडल का कुल 0.035% वायुमंडल में सुरक्षित है।

- वायुमण्डल का एक स्थिर घटक है।

- जलवाष्प को पृथ्वी का कम्बल भी कहते हैं क्योंकि यह पार्थिव ऊष्मा अवशोषित कर ताप वृद्धि में सहायक होता है।

- जलवाष्प की सहायता से समस्त मौसमी घटनाएँ होती हैं।

- जलवाष्प के संघनन से वर्षा होती है।

धूलकण - इनमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी, धुएँ की कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल होते हैं। ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात् क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक मिलती हैं। ये धूलकण आर्द्रताग्राही केन्द्र होते हैं जहाँ वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पति का कारण बनते हैं। धूल के कण सूर्याताप को रोकने और उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल व नारंगी रंग की धाराओं का भी निर्माण करते हैं। धूलयुक्त कुहरा भी धूलकणों की उपस्थिति में बना घना धुंध ही है।

वायुमंडल की संरचना

यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 10000 कि.मी. की ऊँचाई तक मिलता है परंतु वायुमंडल का 99% भार सिर्फ 32 कि.मी. तक सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बाँटकर देखा जा सकता है।

क्षोभमंडल - ध्रुवों पर यह 8 कि.मी. तथा विषुवत रेखा पर 18 कि.मी. की ऊँचाई तक पाया है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊँचाई पर 10C तापमान घटता है तथा प्रत्येक एक कि.मी. की ऊँचाई पर तापमान में 6.50C की कमी आती है। इसे ही सामान्य ताप पतन ह्रास दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। जैसे- तूफान, चक्रवात, बादलों का निर्माण।

समताप मंडल (Stratosphere) - इस मंडल में प्रारम्भ में तापमान स्थिर होता है परन्तु 20 कि.मी. की ऊँचाई के बाद तापमान में अचानक परिवर्तन आ जाता है। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता हैं जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर ताप बढ़ा देता है। यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है इसलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं।

मध्यमंडल (Mesophere) - इस मंडल की ऊँचाई 50 से 80 कि.मी. तक होती है। इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आ जाता है एवं तापमान गिरकर-1000C तक पहुँच जाता है।

आयन मंडल (Lonosphere) - ऊँचाई (80-640 कि.मी.) इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की इसी परत से रेडियो की तरंगे परावर्तित होती हैं। आयनमंडल कई परतों में बँटा हुआ हैं। ये निम्न हैं :-

D-Layer - इसमें दीर्घ तरंग-दैर्ध्य अर्थात् निम्न आवृति की रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं।

E-Layer - इससे मध्यम व लघु तरंग-दैर्ध्य अर्थात मध्यम व उच्च आवृति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। यहाँ ध्रुवीय प्रकाश (Aurora Light) की उपस्थिति होती है। ये हैं उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश (Aurora Borealis) एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश (Aurora Australis)।

F-Layer - इसे Appleton Layer भी कहा जाता है। इससे मध्यम व लघु तरंग-दैर्ध्य अर्थात् मध्यम व उच्च आवृति की रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं।

G-Layer - इससे लघु, मध्यम व दीर्घ सभी तरंग-दैर्ध्य अर्थात् निम्न, मध्यम सभी आवृति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है।

बाह्य मंडल (Exosphere) - ऊँचाई (640-1000 कि.मी.) इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती हैं एवं यहाँ क्रमशः N2, O2, He, H2 की अलग-अलग परतें होती हैं। इस मंडल में 1000 कि.मी. के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और अंततः 10000 कि.मी. की ऊँचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है।

तापमान का अक्षांशीय वितरण

पृथ्वी पर तापमान के अक्षांशीय वितरण को समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। यह वह कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं। समताप रेखाओं की परस्पर दूरी ताप प्रवणता को बताती है। ताप प्रवणता का अर्थ है तापांतर दर की तीव्रता। यदि समताप रेखाएँ समीप हों तो यह तापांतर की ऊँची दर को बताती है और यदि समताप रेखाएँ दूर-दूर हो तो यह तापांतर की धीमी दर को बताती है। उत्तरी गोलार्द्ध में स्थलखंडों के विस्तार के कारण समताप रेखाएँ अनियमित और पास-पास होती हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में समताप रेखाएँ अपेक्षाकृत अधिक नियमित और दूर-दूर होती हैं।

21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एवं 22 दिसम्बर को मकर रेखा पर चमकता है। अतः पहली स्थिति में उत्तरी गोलार्द्ध में और दूसरी स्थिति में दक्षिणी गोलार्द्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च व 23 सितम्बर को सूर्य की स्थिति भूमध्यरेखा पर होती है एवं इन दोनों ही दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन-रात बराबर अवधि की होती हैं। उ. गोलार्द्ध में जुलाई में तापमान अधिकतम और जनवरी में न्यूनतम होता है। पृथ्वी अंडाकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है इसलिए सूर्य से उसकी दूरी में भी परिवर्तन होता रहता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील। (15 करोड़ कि.मी.) है। सूर्य से उसकी निकटतम दूरी (9 करोड़ 15 लाख मील) 3 जनवरी को होती है, इस स्थिति को उपसौर कहते हैं एवं अधिकतम दूरी (9 करोड़ 45 लाख मील) 4 जुलाई को होती है, इसे अपसौर कहा जाता है। साधारण नियम के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, उस समय अधिकतम ताप तथा अधिकतम दूरी होने पर न्यूनतम ताप मिलना चाहिए। परन्तु उ. गोलार्द्ध में वास्तविकता इसके ठीक विपरीत होती है। वास्तव में दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव के आगे यह उपादान नगण्य हो जाता है। सौर कलंकों की संख्या के अधिक होने पर भी सूर्याताप की मात्रा भी अधिक हो जाती है।