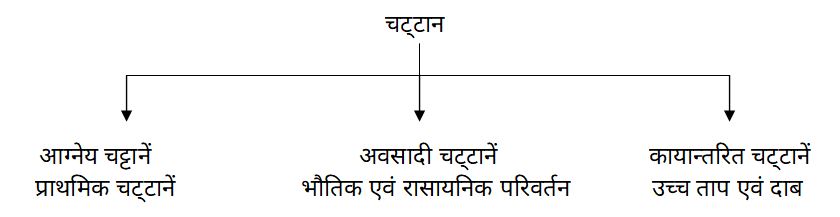

चट्टान

चट्टान = भू - पृष्ट पर पाए जाने वाले कठारे एवं मुलायम पदार्थ जो धातु नहीं है। चट्टान कहलाते हैं।

आग्नेय चट्टान (Igneous Rocks) –

- आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस (Ignis) से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि (Fire) होता है आग्नेय चट्टान की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होती है पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में तरल रूप में थी और इस तरह मैग्मा के ठंडा होकर जमने से ठोस आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ चूँकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान (Primary Rocks) भी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है और आज भी हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार से गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के अन्दर तथा बाहर फैलकर ठोस रूप में जमकर आग्नेय चट्टान का रूप लेता है।

आग्नेय चट्टानों की विशेषताएँ -

1. आग्नेय चट्टानें लावा के धीरे-धीरे ठंडा होने से बनी हैं इस कारण ये रवेदार तथा दानेदार होती हैं इनके रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता हैं रवों का आकार (Size) तथा रूप (Form) में भी पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। रवों की बनावट मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है जब मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ऊपरी सतह पर ठंडा होता है ठंडे होने की गति तीव्र होती है इस कारण चट्टान में रवे बहुत बारीक होते हैं ये रवे इतने बारीक होते हैं कि इनको बिना लैन्स की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। परन्तु सतह के नीचे मैग्मा के ठंडे होने की गति बहुत धीमी होती है इस कारण चट्टानों के रवे या कण बड़े होते हैं जैसे ग्रेनाइट चट्टान के रवे बड़े होते हैं।

2. आग्नेय चट्टानें बहुत कठोर होती है जिसके कारण वर्षा जल प्रवेश नहीं हो पाता है।

3. आग्नेय चट्टानों में परते (Layers) नहीं पाई जाती है।

4. चूँकि पानी का प्रवेश लगभग नहीं हो पाता है इसलिए रासायनिक अपक्षय की क्रिया कम होती है जो भी रासायनिक अपक्षय होता है वह संधियों (Joints) के सहारे होता है।

5. आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडा होने से बनी है इस कारण इनमें जीवावशेष (Fossils) नहीं पायें जाते हैं।

6. आग्नेय चट्टान में संधिया (Joints) ऊपरी भाग में अधिक पाए जाते हैं।

उदाहरण - ग्रेनाइट, बेसाल्ट।

आग्नेय शैलों का वर्गीकरण

आग्नेय चट्टानों के प्रकार में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट तथा आकार एवं विभिन्न आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती हैं। इस आधार पर आग्नेय शैलों को चार तरह से विभाजित किया जा सकता हैं।

1. उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार

(अ) अन्त: निर्मित आग्नेय शैल

1. पातालीय आग्नेय शैल

2. मध्यवर्ती आग्नेय शैल

(ब) बाह्य निर्मित आग्नेय शैल

1. विस्फोटक प्रकार

2. शान्त प्रकार

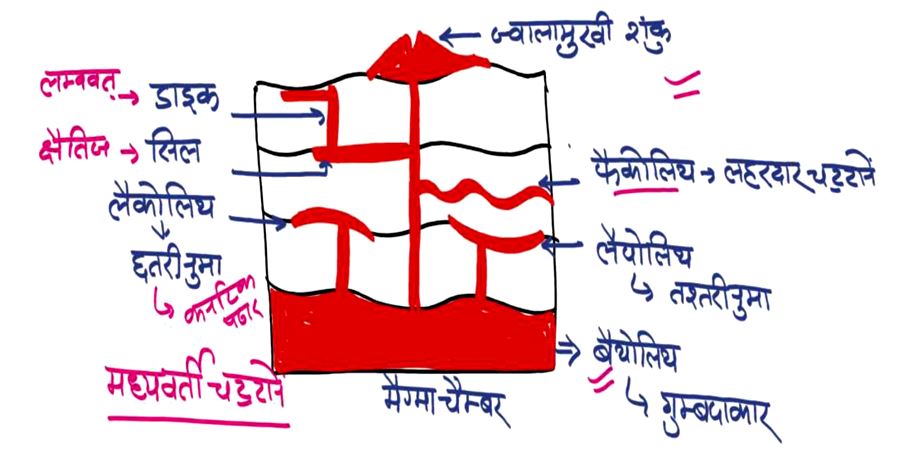

(अ) अन्त: निर्मित आग्नेय शैल = जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुँचकर धरातल के अन्दर ही ठण्डा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो आन्तरिक आग्नेय शैल का निर्माण होता है। इससे निर्मित होने वाले स्थान के धरातल से गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। कुछ आन्तरिक चट्टानें काफी गहराई में पाई जाती है। इस प्रकार स्थिति के विचार से अन्तर्जात आग्नेय शैलों को पुन: दो वर्गों में विभाजित किया जाता हैं-

1. पातालीय अन्तर्जात 2. मध्यवर्ती अन्तर्जात

1. पातालीय अन्तर्जात = इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। चूँकि इनका ठण्डा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, अत: इनके ठण्डे होने की गति मन्द होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल, पातालीय शैल का प्रमुख उदाहरण है।

2. मध्यवर्ती अन्तर्जात आग्नेय शैल = जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परन्तु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता हैं तो इस प्रकार की शैलों का निर्माण होता हैं। ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती है कि इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है। अपरदन के बाद ये चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। इनमें प्रमुख हैं - बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल तथा नेक। स्मरणीय है कि ये अन्तर्जात आग्नेय शैल के विभिन्न रूप हैं, प्रकार नहीं।

(अ) बैथोलिथ = बैथोलिथ लम्बे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार होते हैं। ये प्राय: गुम्बद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपरदन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परन्तु इसका आधार कभी नहीं देखा जा सकता है।

(ब) लैकोलिथ = लैकोलिथ मैग्मा निर्मित एक वृहद आकार होता है, जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। लैकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार शैल की ऊपरी परत उत्तल चाप अथवा गुम्बदाकार के रूप में बदल जाती है।

(स) फैकोलिथ = ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को 'फैकोलिथ' कहते हैं।

(द) लोपोलिथ = लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपास से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है एक छिछली बेसिन। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरीनुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को 'लोपोलिथ' कहते हैं। ट्रान्सवाल में 480 किमी. लम्बा लोपोलिथ पाया गया है।

(य) सिल = सिल परत के रूप में आग्नेय शैल का समूह होती है। जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपान्तरित शैलों की परतों के बीच हो जाता हैं।

(र) डाइक = प्राय: सिल की तरह होती है। परन्तु यह अपेक्षाकृत लम्बी तथा पतली होती है। सिल एवं शीट के विपरीत डाइक परतों से लम्ब के रूप में पाई जाती है। वास्तव मे डाइक एक दीवाल की तरह आग्नेय शैल का आन्तरिक रूप ही होती है। मोटाई में डाइक कुछ सेण्टीमीटर से सैकडों मीटर तक पाई जाती हैं।

(ब) बाह्य आग्नेय शैल = जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोर होकर चट्टान का रूप धारण करता है तो इस प्रकार निर्मित शैल को बाह्य आग्नेय शेल कहते हैं। प्राय: ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है। इस प्रकार से निर्मित शैल को ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं।

1. विस्फोटक उद्गार से निर्मित = जब ज्वालामुखी का उद्गार काफी तीव्र गति से होता है तो विभिन्न आकार एवं प्रकार के पदार्थ बड़ी ऊँचाई तक ऊपर उछाल दिए जाते हैं। बाद में इनका जमाव सतह पर होता है। चट्टानों के बड़े - बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। उनसे छोटे भाग लैपिली तथा बहुत महीन कण ज्वालामुखी धूल कहे जाते हैं। जबकि बारीक पदार्थों का जमाव जल में होता है तो इसे टफ कहते हैं।

2. शान्त उद्गार से निर्मित = जब छोटे - छोटे सुराखों से मैग्मा धरातल पर शान्त रूप में आकर फैल जाता है तो इस प्रकार के प्रवाह को लावा प्रवाह कहते हैं। कभी - कभी कुछ अवकाश के बाद लावा का लगातार प्रवाह होता रहता है और लावा की एक परत के बाद दूसरी परत का जमाव होता रहता है जिससे लावा की मोटाई बढ़ती जाती है। यद्यपि लावा का जमाव परत के बाद परत के रूप में क्रमश: होता रहता है, परन्तु इसे परतदार शैल नहीं कहा जा सकता है।

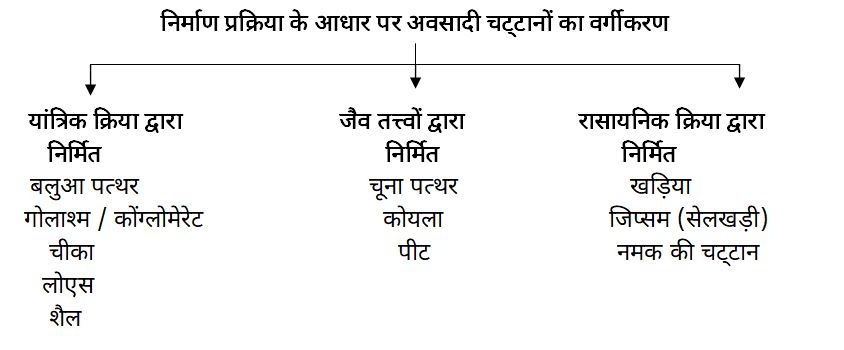

परतदार चट्टानें (Sedimentery Rocks)

- परतदार चट्टानों को “अवसादी” चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण अपरदन के द्वारा प्रवाहित पदार्थ का जमाव समुद्रों की तली में होता है इस तरह चट्टान चूर्ण एकत्र होकर समुद्र की सतह में जमा होने के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता हैं। इन अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं क्योंकि इनमें अवसाद परतों के रूप जमा होता हैं। (Stratified Rocks) अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों (Erosive agent) के द्वारा सतह पर स्थित चट्टानों की टूट-फूट से प्राप्त मलबा नदियों द्वारा बहाकर ले जाया जाता है और समुद्र की तली में जमा हो जाता है। इस तरह लम्बे समय में एक तह (Layer) के बाद दूसरी तरह का जमाव होता है और इस प्रकार अंत में परतदार चट्टान की रचना होती है। इन चट्टानों की संरचना के लिए आवश्यक चट्टान चूर्ण (Sediments & debris) प्राचीन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन द्वारा प्राप्त होता हैं। परतदार चट्टान की रचना एक निश्चित क्रम में होती है सबसे पहले बड़े टुकड़े जमा होते हैं तथा उसके बाद महीन कण जमा होते हैं। शुरू में चट्टान बहुत संगठित नहीं होती परन्तु परतों के भार के कारण तथा कणों को जोड़ने वाले तत्त्वों से चट्टान संगठित हो जाती हैं। सिलिका कैलसाइट आदि परतदार चट्टान के संयोजक तत्त्व हैं।

परतदार चट्टानों की निम्नलिखित विशेषताएँ (Properties) होती हैं-

1. परतदार चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण (Sediments) एवं जीवावशेषों के एकत्रीकरण से होता हैं।

2. परतदार चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं।

3. अवसादी चट्टानों में परते पाई जाती हैं। ये चट्टानें भूपृष्ठ के बहुत बड़े भाग में पाई जाती है।

4. परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं, कई बार क्षैतिज दबाव के कारण चट्टानों में झुकाव तथा वलन पड़ जाते हैं।

5. परतदार चट्टानों में संधियाँ तथा जोड़ अधिक पाए जाते हैं ये जोड़ “संयोजक तल” से लम्बवत होते हैं।

6. परतदार चट्टान में दो परतों के बीच के भाग को “संयोजक सतह” कहते हैं।

7. अधिकांश परतदार चट्टानें मुलायम होती हैं जैसे क्ले तथा शेल ये चट्टाने भेद्य (Porus) होती हैं जैसे बलुआ पत्थर (Sandstone)

उदाहरण - बलुआ पत्थर, चूना पत्थर।

कायान्तरित चट्टान (Metamorphic Rocks)

- रूपान्तरित चट्टान अन्य चट्टानों के रूपान्तरण के फलस्वरूप निर्मित हुई है। रूपान्तरण शब्द "Metamorphose" बर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान के परिवर्तन के फलस्वरूप रूपान्तरित चट्टान का निर्माण होता है रूपान्तरण की क्रिया चट्टानों में अधिक ताप, अधिक भार एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा परतदार चट्टानें रूपान्तरित हो जाती हैं अर्थात चट्टान का संगठन एवं रूप बदल जाता है। पर चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। रूपान्तरण की क्रिया के दौरान चट्टानों का रूप बदलता हैं यह बदलाव दो रूपों में संभव होता हैं। भौतिक रूपान्तरण अथवा रासायनिक रूपान्तरण तथा कभी-कभी ये दोनों रूपान्तरण साथ-साथ कार्य करते हैं। कई भार रूपान्तरण के कारण खनिजों का रूप बदल जाता है तथा नए खनिज बन सकते हैं। जब चट्टानों में “अति रूपान्तरण” के कारण चट्टान का रूप पूरी तरह बदल जाता है ऐसी अवस्था में चट्टान के प्रारंभिक रूप को जानना बहुत कठिन हो जाता है। रूपान्तरण के बाद कई चट्टानों में बहुत कठोरता हो जाती है। उदाहरण - चूने का पत्थर रूपान्तरित होकर संगमरमर बन जाता है बलुआ पत्थर रूपान्तरित होकर “क्वार्टजाइट” में बदल जाता है यह बहुत कठोर चट्टान होती है। परतदार चट्टानों में उपस्थित जीवावशेष रूपान्तरण के कारण नष्ट हो जाते हैं इस कारण रूपान्तरित चट्टानों में जीवावशेष (fossils) लगभग नहीं पाए जाते हैं।